2019年,上海老港再生能源利用基地。澎湃新闻记者 周平浪 图

2019年,上海老港再生能源利用基地。澎湃新闻记者 周平浪 图随着生活垃圾分类工作在全国各地深入推进,可以预期,占据生活垃圾总量一半甚至更高比重的厨余垃圾,收集量将显著增长。过去与生活垃圾混在一起通过焚烧或填埋等传统方式处理的生活垃圾处理方式已不再适用,亟需推进符合分类垃圾特点的处理方式,实现废弃物的污染排放降低、资源利用提高和温室气体排放减少的多重效果。

厨余垃圾在一些地方又称为“湿垃圾”、“易腐垃圾”,有时狭义上仅指家庭来源的易腐垃圾。按照国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会发布的《生活垃圾分类标志》(GB/T 19095-2019),易腐烂的、含有机质的生活垃圾,包括家庭厨余垃圾,餐厨垃圾和其他厨余垃圾等。

作为生活垃圾中的重要组分,厨余垃圾由于含有丰富的营养物质、油脂和有机质,具有极大的资源化利用价值,同时,因为易腐败等特点,易对生态环境及周边居民健康造成潜在危害,也是垃圾处理中的棘手问题。

2020年4月,上海南昌路,一家餐馆的厨师推开后厨的门。澎湃新闻记者 周平浪 图

作为人口大国和美食大国,中国的厨余垃圾产生量巨大且持续增长。有估算显示,2009年到2020年,全国餐厨垃圾增长了64%,更有研究显示,中国的餐厨垃圾产生总量高达全世界总量的13%(王凯军, 王婧瑶, 左剑恶, 吴静, 李坤. 我国餐厨垃圾厌氧处理技术现状分析及建议. 环境工程学报. 第14卷第7期.2020年7月.)

。如何对大量厨余垃圾进行安全高效处理、实现经济效益、环境效益最大化的资源化利用,需要算好背后的经济账和环境账。因此,探索一条兼顾经济、环境乃至社会效益的厨余垃圾处理方式,是我们面前的一个重要课题。

浙江省的相关尝试和探索,值得研究和思考。数据显示,2014至2018年,浙江省生活垃圾清运量增长率呈逐年下降趋势。2020年,浙江省生活垃圾清运量较2019年减少85万吨,首次实现生活垃圾总量“零增长”。2021年1月1日起,浙江全省垃圾填埋场除应急处置外全面终止作业,在全国率先实现“零填埋”目标。截至2020年底,浙江全省共有已投运的易腐垃圾(考虑到当地习惯,以下如无特别说明,易腐垃圾等同于厨余垃圾)处理设施56座,处理能力达到1.13万吨/日。2014年以来,全省开展1970个省级分类处理项目村,建成1078个农村易腐垃圾资源化处理站点,平均日处理3358.76吨(根据浙江省生活垃圾分类工作领导小组办公室提供资料整理)。同时,浙江省建成运行易腐垃圾处理的多种设施,通过针对易腐垃圾蕴含资源的“多级精炼”,“变废为宝”,那么这些不同处理方式的经济成本效益和环境成本效益如何,需进一步研究。

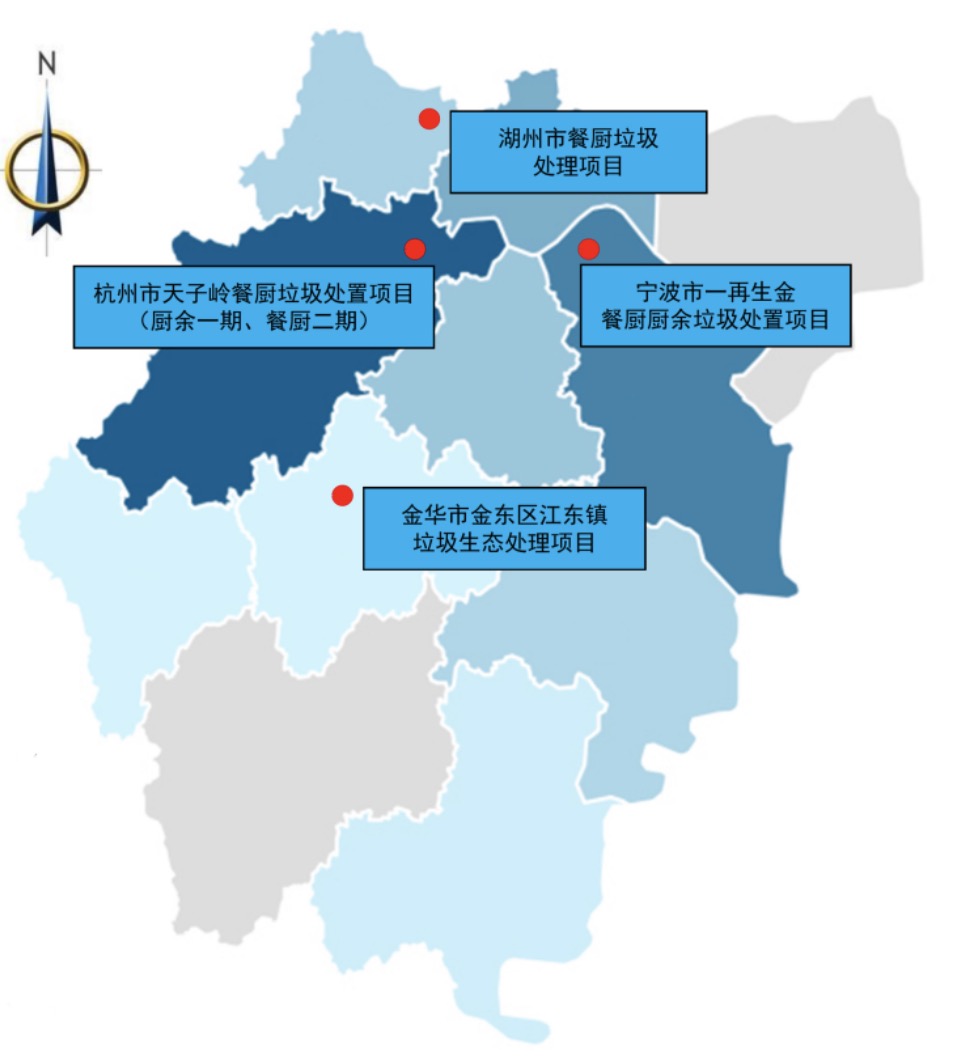

绿色和平和浙江省易腐垃圾处理研究课题组,前往实地考察的四个易腐垃圾处理项目。

带着这个问题,绿色和平和浙江省易腐垃圾处理研究课题组,对浙江省四个易腐垃圾处理项目进行了实地考察和研究。这四个项目分布在浙江省不同地市,代表了目前较为成熟、普遍的易腐垃圾处理方式,主要处理技术包括厌氧发酵、好氧堆肥和昆虫饲养。课题组运用成本效益分析,在选定的研究范围内,对这些项目的经济、环境成本效益分别进行了研究和核算。

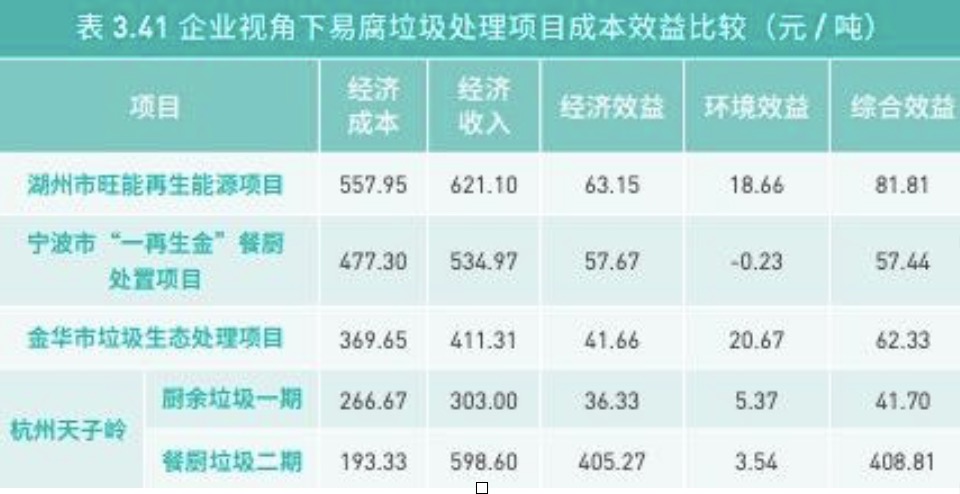

经济成本效益方面,这些项目处理每吨易腐垃圾的经济成本在193.34~556.59元不等。总体来看,项目产业链越长,尽可能产出较多种类和数量的副产品,经济效益相对就越好,企业对政府补贴的依赖性也越低。在不计政府补贴的情况下,企业核心收入主要来自项目的产物,例如油脂和沼气。如果去掉财政补贴,大部分项目会出现不同程度的亏损,说明现阶段财政补贴政策对垃圾资源化回收利用市场培育和企业扶持十分必要。需要维持当前财政补贴力度,扩大资金来源,合理分担处置成本。

。

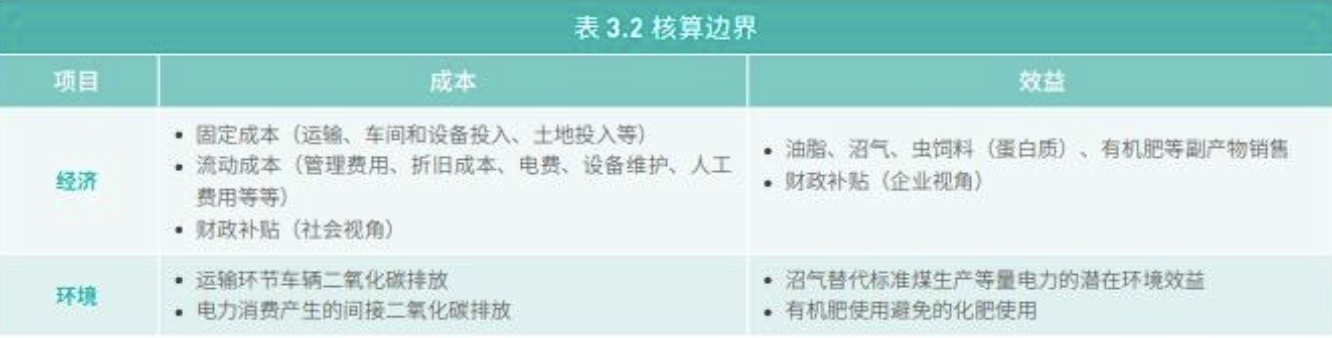

为兼顾科学性和可操作性,课题组尝试在可获得的数据和核算框架下,选用了最佳可得数据和相关参数,从经济和环境两个维度,对易腐垃圾处理的成本和效益进行核算。研究不仅对具体项目具有参考价值,也是探索和推广使用成本效益分析方法辅助科学决策的理念。

为兼顾科学性和可操作性,课题组尝试在可获得的数据和核算框架下,选用了最佳可得数据和相关参数,从经济和环境两个维度,对易腐垃圾处理的成本和效益进行核算。研究不仅对具体项目具有参考价值,也是探索和推广使用成本效益分析方法辅助科学决策的理念。我们也希望,通过这一工作的努力,能推动浙江省未来在易腐垃圾管理的工作中,进一步丰富环境成本效益分析的研究,制定相对标准化的统计方法、完善相关数据统计,最终形成一套包括经济成本效益、环境成本效益,甚至涵盖社会成本效益的核算框架和机制,辅助公共政策决策。

而在更广泛的意义上,作为无废城市建设的重要课题和关键一环,改善易腐垃圾处理,不仅事关污染物排放控制、废弃物资源化利用和低碳化管理,也事关循环经济发展和社会民生改善。《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》以及日前发布的《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》明确,到2025年底,全国城市生活垃圾资源化利用率达到60%左右,将加快厨余垃圾处理设施建设和改造,统筹解决餐厨垃圾、家庭厨余垃圾、农贸市场垃圾处理问题。

由此,为实现规划目标,解决目前易腐垃圾处理中面临的资金、技术等诸多问题,首先要算好易腐垃圾处理的经济账和环境账,加速推广具有较高综合效益的易腐垃圾处理项目。从管理、资金、技术三个方面形成合力,强化顶层设计与配套管理政策,探索优化易腐垃圾处理技术,打通处理产物利用,形成良性循环,助力中国“无废城市”建设。

(作者刘华系绿色和平资深项目主任)